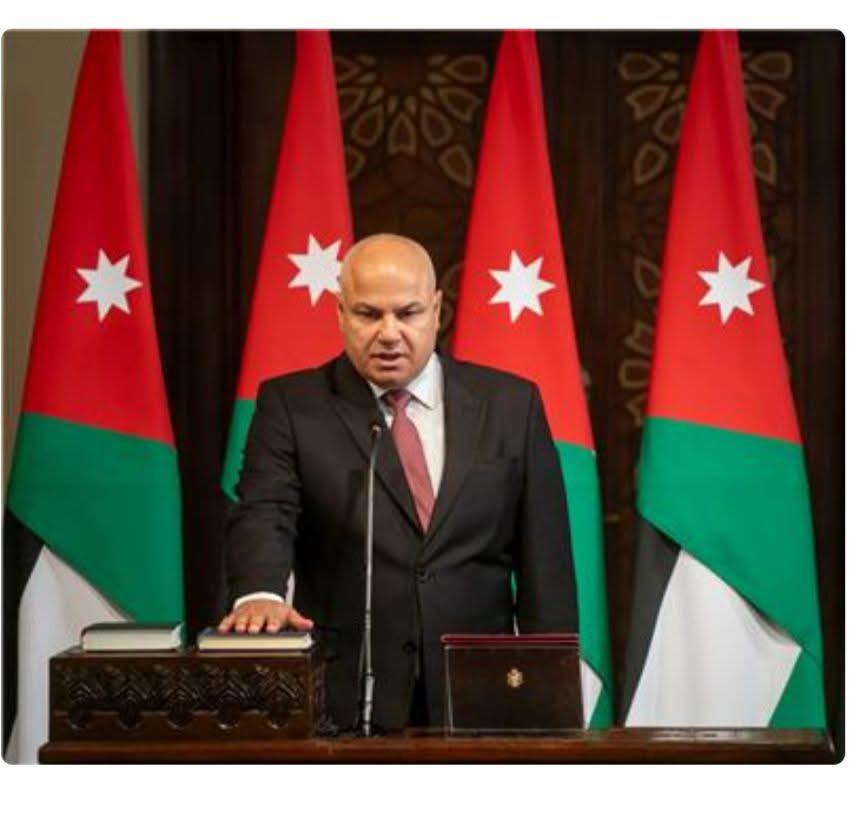

عبدالله بني عيسى يكتب

لم يكن ما جرى مع رئيس فنزويلا حدثاً أمنياً عابراً، ولا تفصيلاً تقنياً في صراع سياسي دولي، بل لحظة كاشفة لخلل أعمق في بنية النظام الدولي المعاصر. فالجدل الذي اندلع حول توصيف ما جرى فيما إذا كان اعتقال أم اختطاف، يخفي سؤالاً أكثر خطورة: هل العالم محكوم بالقانون، أم أن ميزان القوة عاد ليكون المرجعية العليا في تقرير العدالة والشرعية؟

اللافت أن كثيراً من الأصوات التي لم تجد غضاضة في ما جرى انطلقت من منطق يبدو معقولاً في ظاهره، قائلين إن الرجل فاسد، وإنه ساهم في إفقار شعبه، وإنه يمثل نموذجاً يسارياً فاشلاً، بل وتورط في تجارة المخدرات. غير أن هذا المنطق، على وجاهته الشكلية، ينطوي على مغالطة خطيرة، لأنه لا يُقيّم الفعل بحد ذاته، بل يُعيد تعريفه بناءً على موقفنا من الشخص المستهدف. وهنا يتحول القانون من قاعدة عامة تضبط السلوك إلى أداة انتقائية تُفعّل حين نحب النتيجة وتُعطّل حين لا تخدم أهواءنا.

المشكلة في هذا المنطق أنه يقلب ترتيب القيم؛ فبدل أن نسأل عما إذا كان الفعل مشروعاً أخلاقيا وقانونيا، نصبح أسرى لسؤال آخر: هل نكره هذا الحاكم بما يكفي لتبرير ما جرى له؟ وعندما تصبح الكراهية أو الإعجاب معياراً، يفقد القانون جوهره، لأنه وُضع أصلاً ليقيّد الانتقام والغضب والرغبة في الاقتصاص الفرداني السريع، لا ليمنحها غطاءً لغوياً أنيقا.

إن مبدأ سيادة الدول، الذي راكمه العالم بصعوبة منذ منتصف القرن العشرين، لم يوضع ليحمي الطغاة أو يمنحهم حصانة أخلاقية، بل ليمنع انزلاق العلاقات الدولية إلى منطق الغلبة. السيادة ليست مكافأة أخلاقية تُمنح للحكام الصالحين وتُسحب من الفاسدين، بل قاعدة تنظيمية تحمي الشعوب قبل الحكّام، وتمنع تحويل القوة العسكرية إلى قاضٍ أعلى يقرّر من يستحق البقاء ومن يجوز اقتلاعه بالقوة.

وحين نقبل بتجاوز هذا المبدأ بحجة فساد الحاكم، فإننا نفتح باباً لا يمكن إغلاقه. فمن يمتلك حق تصنيف القادة؟ ومن يحدد من هو المستبد ومن هو الديمقراطي، ومن الفاسد ومن النزيه؟ الأجوبة الواقعية عن هذه الأسئلة تقودنا دائماً إلى النتيجة ذاتها: من يملك القوة يملك الرواية والعدالة. عندها لا تعود السيادة قاعدة، بل استثناء تمنحه القوى الكبرى لمن تشاء وتسحبه متى شاءت.

ما جرى يعكس ذهنية إمبراطورية قديمة، سبقت تأسيس النظام الدولي الحديث، حين كانت القوى الكبرى تغيّر الأنظمة وتعتقل القادة وتعيد رسم الخرائط دون أن تشعر بالحاجة إلى تبرير قانوني. الفارق اليوم ليس في الجوهر، بل في اللغة؛ فالغزو بات يُسمّى إنفاذاً للقانون، والاختطاف يُسمّى اعتقالاً، وانتهاك السيادة يُقدَّم بوصفه حماية للأمن الدولي. لكن تغيير المصطلحات لا يغيّر الحقيقة الأساسية: حين تُفرض العدالة بالقوة، تتحول إلى غلبة لا إلى حق.

قد يتمنى كثيرون، وأنا منهم، أن تتغيّر أنظمة مستبدة في العالم، وأن تحلّ محلها أنظمة مدنية ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه. غير أن التمني شيء، والتنازل عن القواعد الناظمة للعالم شيء آخر تماماً. القبول بخرق السيادة حين تُرضينا النتيجة يعني منح الآخرين الحق ذاته غداً، حتى لو استُخدم ضد قضايا نراها عادلة أو ضد دول نعدّها صديقة. المبادئ لا تُختبر حين تخدم رغباتنا، بل حين تقف في وجهها.

في تراثنا العربي، عرفنا الصعاليك الذين أخذوا على عاتقهم سلب أموال الأغنياء بدافع نصرة الفقراء. ورغم نبالة الغاية في ظاهرها، فإن المجتمع لا يمكن أن يُبنى على مبدأ السلب، بغض النظر عمّن يُسلب ولمصلحة من. فالمجتمع العادل لا يقوم على اختيار الضحية المناسبة، بل على منع الجريمة أصلاً. وكذلك النظام الدولي؛ لا يقوم على تحديد من نستحق إسقاطه، بل على منع إسقاط الدول بالقوة.

أخطر ما في تسويغ ما جرى ليس مصير مادورو، بل تطبيع فكرة أن القوة باتت بديلاً عن القانون، وأن العدالة يمكن أن تُقاس بميزان التفوق العسكري لا بميزان القيم. عالم كهذا قد يبدو مغرياً حين تُستخدم قوته ضد خصومنا، لكنه سيكون عالماً قاسياً حين تُوجَّه تلك القوة إلينا. ففي النهاية، الغلبة لا تصنع عدالة، بل تؤجل لحظة الظلم التالية، وتمنحها فقط اسماً جديداً.

عبدالله بني عيسى